El Utilitarismo fue una doctrina ética y económica que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Defendía la idea de que la mejor acción, entre todas las posibles que se le pueden presentar a una persona para resolver un problema, era la pueda producir, real o probablemente, el mayor placer o felicidad al mayor número de personas.

El Utilitarismo apareció en un momento en el que los modelos sociales y políticos estaban cambiando. Se pasaba del Antiguo Régimen de Monarquías Absolutistas, con sociedades jerarquizadas, a regímenes, más o menos democráticos, en los que se defendía el liberalismo político y económico.

El creador del Utilitarismo fue el filósofo y economista inglés J. Bentham (1748-1832) y sus ideas quedaron plasmadas en su obra Introducción a los principios de la moral y de la legislación (1789). En la teoría moral de Bentham se perciben claras influencias del empirismo inglés, sobre todo de J. Locke (1632-1704) y D. Hume (1711-1776), así como de ilustrados europeos como como el francés C. A. Helvétius (1715-1771), el escocés F. Hutcheson (1694–1746), el italiano C. Beccaria (1738-1894) e incluso del científico, filósofo genial y polifacético J. Priestley (1733-1804) (más conocido por haber conseguido aislar el oxígeno).

Bentham partió de un supuesto psicológico que le pareció evidente: el hombre se movía por un principio que lo llevaba a obtener la mayor felicidad con sus acciones y propuso la idea de que una acción debía ser correcta, con independencia de su naturaleza intrínseca, si resultaba útil o beneficiosa para conseguir la máxima felicidad posible. Este criterio lo aplicó, tanto a las acciones privadas como públicas, es decir, tanto a los principios de moralidad individual como a las bases que debían regir la legislación política o social.

Bentham concebía la felicidad de forma hedonista y pensaba que en el fondo de nuestras acciones buscamos siempre aumentar el placer y disminuir el dolor. Pero no se trataba de una ética que incitaba al placer fácil e inmediato, sino que intentaba evaluar los efectos de las acciones a medio y largo plazo de manera que el balance final proporcionara más placer que dolor.

El Utilitarismo, aunque partía del principio moral de que el hombre era egoísta por naturaleza, no pretendía alimentar el egoísmo. Y, a pesar de que el hombre tendiera a buscar su propio interés, y que, por tanto, las relaciones sociales y políticas eran artificiales, el Utilitarismo se planteó la misión de corregir precisamente ese primer impulso.

El utilitarista se percatará de que, puesto que el bien común era la suma de intereses individuales, el mejor modo de fomentar el propio interés era promover el interés global. Por eso, el utilitarismo, para mantener el equilibrio social, mantenía no limitarse únicamente al propio bien, sino cuidar, además, la imparcialidad en las decisiones y evitar cualquier preferencia personal. Esta regla debía hacer que el bien que produjera cada la acción fuera mayor que el mal que podía producir. El evitar preferencias personales el Utilitarismo hizo suyo el famoso slogan que J. Stuart Mill (1806-1876) atribuyó a Bentham: todos a contar por uno y nadie por más de uno.

Como Mill mismo estableció, el Utilitarismo no implicaba egoísmo ya que podía haber circunstancias en las que, para promover la mayor cantidad de felicidad entre para el mayor número de personas, uno debería renunciar a la felicidad propia.

Estas ideas llevaron a considerar que los miembros de una sociedad serían tanto más felices cuantas más personas satisfechas tuviera. Así, en una sociedad en la que se legislara reconociendo el derecho de todas las personas a ser felices, las leyes se debían adaptar a las necesidades de los hombres. Este era un criterio nuevo que chocaba con la ética deontológica (o del deber por el deber) mantenido por´filósofos como I. Kant (1724-1804), que creía en la existencia de una Ley Moral Universal (el imperativo categórico) que se debía cumplir por respeto a la misma Ley y que falsearla, evitarla o adaptarla para conseguir la felicidad de los hombres o cualquier otro fin sería ir contra natura.

En muchos casos la noción de bien común estaba enmarañada con opiniones, creencias y concepciones heredadas de un modo indescifrable. El orden del mundo cotidiano estaba mezclado con las viejas ideas de una sociedad estamental y con lo sobrenatural, hasta el punto que se le encontraba justificación espiritual al sufrimiento personal y, en ocasiones, la idea de la salud supeditaba el cuidado de los cuerpos a la salvación de las almas.

Las sociedades deseaban romper los estamentos sociales del Antiguo Régimen a los cuales se accedía por nacimiento y sus miembros no podían cambiar de uno a otro. La rígida sociedad estamental entró en crisis a raíz de los cambios que produjeron a lo largo del siglo XVIII, que llevaron consigo el fortalecimiento de una burguesía que era el motor de gran parte de la economía, que contemplaba mayor movilidad social y deseaba mayor bienestar para toda la población. En estas condiciones se hacía necesario el reparto de la riqueza.

W. Pareto (1848-1923) fue un sociólogo y economista italiano, de origen aristocrático. Aunque estudió ingeniería en Turín y trabajó de ejecutivo de empresas ferroviarias, hacia 1890 comenzó a realizar estudios teóricos sobre economía, siguiendo la línea de L. Walras (1834-1910) al que en 1893 sucedió en la Cátedra de Economía de Lausana.

Pareto desarrolló en 1895 una teoría utilitarista del bienestar y del reparto de la riqueza en las sociedades y llegó a la conclusión, a partir de datos estadísticos obtenidos de la realidad, de lo que se conoce como Ley de Pareto, que afirma que resultarán inútiles las políticas orientadas a la redistribución de la riqueza, ya que, pasado un tiempo, la distribución de la riqueza en cualquier sociedad responderá siempre al modelo conocido como 20-80. Que significa que 20% de la población disfruta del 80% de los bienes disponibles y, por lo tanto, que el 80% de la población restante dispone solamente del 20% de los bienes.

La Ley de Pareto es aplicable de forma fiable a cualquier población. Y se cumple en multitud de situaciones de la vida normal, por ejemplo: En el mundo del comercio, las empresas pueden observar que, generalmente, el 20% de sus clientes les proporciones el 80% de sus ingresos. Se cumple también que el 20% de los trabajos que hacemos diariamente, produce el 80% de los resultados que perseguimos.

La ley de Pareto parece sugerir que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Permite identificar los clientes que producen más beneficios, las acciones más productivas e intensificar el trabajo en ese 20% esencial o bien incentivar actividades minoritarias con posibilidades.

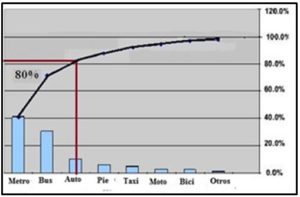

Ejemplo 1: En una ciudad el desplazamiento de los trabajadores a su puesto de trabajo en recorridos mayores de tres kilómetros responde a la siguiente distribución gráfica:

Se puede observar que entre el metro, el autobús y los automóviles particulares se desplaza el 80 % de la población mientras el 20% va a trabajar a pie, en taxi, en moto o en bici. Con esos datos, el Ayuntamiento podría extender la líneas de autobuses, potenciar el metro, aumentar los carriles bicis o subvencionar un calzado deportivo de paseo o running. Según la política medioambiental que quiera seguir el Consistorio.

Ley de Pareto tiene una expresión matemática análoga a las que relacionan a muchas magnitudes estraídas de la naturaleza: La ley de proporcionalidad inversa. La presión y el volumen en la Ley de Boyle-Mariot, la relación entre el tiempo empleado en hacer un recorrido y la velocidad media o la fuerza de atracción gravitatoria entre dos masas y el cuadrado de la distancia entre ellas cumplen esa ley. La Ley de Pareto tiene la expresión:

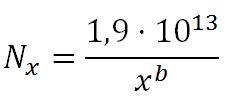

Donde Nx es el número de personas de una población de tamaño a cuyos ingresos son mayores que x. Pareto sugirió que la constante b debía ser aproximadamente 1,5 y, aunque este valor varía de una población a otra, 1,5 es una buena aproximación.

Una ecuación de este tipo funciona razonablemente para valores de x superiores al mínimo de subsistencia: Consideremos

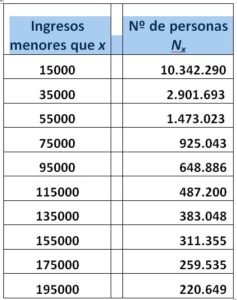

Exponemos sus resultados en la tabla donde puede observarse lo comentado anteriormente, pata este último ejemplo:

Un tema interesante, que rebasa nuestra intención en este trabajo, es el de analizar cómo este liberalismo que llevó, a que el 80% de los bienes estuviera en manos del 20% de la población creó nuevas barreras sociales ligadas a una economía ultracapitalista que desencadenó la reacción de movimientos reivindicativos de la mayoría empobrecida contra la minoría acaudalada.