El mecanicismo de Newton (1642-1727) se basaba en la creencia de que todas las acciones y sucesos del universo eran el resultado de fuerzas mecánicas que actuaban entre los cuerpos. De hecho, Newton formuló su famosa ley de la gravitación universal para explicar cómo se producían las interacciones entre los cuerpos. Como en su concepción la mecánica se considera lo real desde el punto de vista de modelos matemáticos (tales como masas puntuales o puntos inextensos), el mecanicismo tendió a alejarse del modelo de universo representado con una máquina y pronto tomó carácter de un esquema epistemológico, con un lenguaje capaz de poderse aplicar a otras ciencias .

Medio siglo después de la publicación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) de Newton se produjo un cambio sustancial en el lenguaje de la obra. L. Euler (1707-1783) en su Mecánica (1736-37) exponía el contenido de los Principia superando las desventajas que tenía la obra con su lenguaje geométrico: los enunciados de las leyes eran relaciones verbales de proporcionalidad entre magnitudes y las proposiciones que probaban eran también proporciones y se demostraban geométricamente siguiendo la geometría griega.

Euler estableció una notación precisa, algo necesario para formalizar los resultados y fijar las bases de la disciplina de forma claramente y sin precisa. Este proceso hizo que quedasen definitivamente formalizados los conceptos de partícula y masa puntual, así como una notación vectorial para representar la velocidad y la aceleración en sistemas dinámicos.

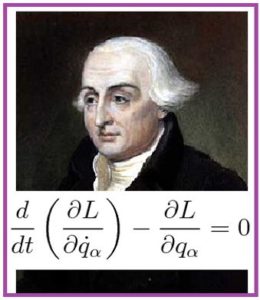

Esta de línea de fue continuada por J. L. Lagrange (1736-1813), que en su Mécanique analytique (1788) reformuló con un análisis elegante la mecánica clásica de Newton las investigaciones que se habían producido en la mecánica en un siglo, a partir del principio de mínima acción que había formulado M.P. Maupertuis (1698-1759) que decía que la «naturaleza es económica en todas sus acciones» y el cálculo de variaciones se destaca por el uso de la teoría de las ecuaciones diferenciales. En 1782 le escribió a Laplace:

«Estoy a punto de completar un tratado sobre mecánica analítica, basado tan sólo en un principio; pero como aún no sé cuándo ni dónde lo podré publicar, no tengo prisa en darle los últimos retoques»

Con Mécanique analytique (1788) Lagrange transformó la mecánica del en una rama del análisis matemático y no se hacía referencia a la máquina. Escribió en el Prefacio:

No se encontrarán cifras en este trabajo. Los métodos que expongo no requieren ni construcciones, ni argumentos geométricos o mecánicos, sino sólo operaciones algebraicas, sujetas a un curso regular y uniforme.

Es decir, el estudio del mundo mecánico se transforma, a partir de las leyes de la mecánica Lagrangiana y su uso de las coordenadas generalizadas en las ecuaciones de movimiento, en un método general que se aplica al estudio del mundo, sin necesidad de considerarlo como de una máquina, simplemente concebirlo y explicarlo como si lo fuera, sin presuponer por ello el carácter mecánico del mundo real. Ello dio lugar a un mecanicismo metodológico y al ideal de poder constituir una única ciencia basada en los principios de la mecánica.

Los métodos matemáticos de Lagrange se podían aplicar a una amplia gama de fenómenos físicos, incluida la teoría de campos, incluidos los campos electromagnéticos, que estaban fuera del alcance de la aplicabilidad de las ecuaciones de movimiento de Newton.

Esta posición predominante del sistema newtoniano-Lagrangiano s mantuvo durante el siglo XIX. En los últimos años del siglo xix, los físicos aceptaban la primacía del sistema newtoniano (incluyendo la termodinámica y el electromagnetismo de Maxwell), y consideraban que sólo quedaba ajustar los fenómenos a este paradigma mecanicista. Se dice que ante los grandes avances de la física en el siglo XIX, en 1900, Kelvin (1824 –1907) hablando a la Asociación Británica por el Avance de la Ciencia pronunció estas palabras:

Ya no queda nada nuevo que descubrir en física. Todo lo que resta son medidas cada vez más y más precisas.

Con lo que consideraba que habían descubierto el método para describir los fenómenos físicos y de predecir su evolución.

Los físicos y los filósofos naturales empezaban a trabajar en el siglo XIX bajo los presupuestos filosóficos del mecanicismo, tratando de explicar todos los fenómenos naturales mediante la materia y su movimiento. A partir de Newton, también se incluyen las fuerzas como un componente más del mecanicismo. Por tanto, todo el fenómeno natural podría reducirse, dentro de la visión mecanicista a una explicación de la materia, su movimiento y las fuerzas implicadas.

En cuanto a los fenómenos eléctricos y magnéticos, electrostática y el magnetismo, se comenzaron a estudiar con estos supuestos en 1777 Ch. A. Coulomb (1736-1806) 1777 inventó la balanza de torsión y con ella pudo medir de forma precisa la fuerza entre las cargas eléctricas y estableció el principio, conocido ahora como Ley de Coulomb: la fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por la incapacidad de aplicar las leyes de la mecánica a los fenómenos eléctricos, buena parte de los estudiosos del tema suponían la existencia de fluidos sutiles para explicar los fenómenos eléctricos y magnéticos. B. Franklin (1706-1790) creía que podría atrapar el fluido eléctrico en un frasco, por lo cual lo llevó en su famoso experimento del cometa; el mismo principio llevó P. van Musschenbroek (1692-1761) de Holanda y a E. G. von Kleist (1700 – 1748) en Pomerania al invento de la botella de Leyden, que permitía almacenar cargas eléctricas.

Pero tras la invención de la pila de Volta, por A. Volta (1745 – 1827), presentada ante la Royal Society en 1800, las investigaciones sobre la electricidad y el magnetismo, se ampliaron en este campo, a la vez que se multiplicaron y se hicieron más complejas. En las primeras décadas H.Davy (1768-1829), profesor de M.Faraday (1791-1867), utilizó la electrolisis para descubrir nuevos elementos químicos y se le considera el padre de la electroquímica. En la década de 1830 el desarrollo del telégrafo eléctrico permitió la transmisión de mensajes rápida y eficientemente a través de cables conductores, a mediados del siglo XIX se utilizaron se utilizaban motores eléctricos para las industrias…