La visión realista que aportaban las teorías científicas mecanicistas, producto de la ciencia newtoniana, aspiraban a decirnos cómo se producían los fenómenos físicos y a darnos a conocer cómo eran realmente las cosas. La ciencia moderna supuso un gran un avance en el conocimiento global del universo y de la naturaleza. La ciencia logro transmitir en convencimiento de que cada fenómeno físico era producido por una causa y que el mundo funcionaba como un perfecto mecanismo de relojería. La ciencia moderna ponía ante los ojos de los hombres un modelo del mundo comprensible, intuitivo, compatible con nuestro sentido común y dotado de enorme poder predictivo.

A finales del siglo XVIII parecía haberse logrado una de las más grandes aspiraciones del conocimiento humano: poder adivinar o conjeturar el incierto futuro. Pero, a medida que se fueron estudiando nuevos fenómenos (la electricidad, las ondas electromagnéticas, la radiación del cuerpo negro, la radiactividad, los fenómenos cuánticos, etc.) y otras manifestaciones difíciles de encajar en el modelo mecanicista, las teorías científicas se fueron alejando de la intuición sensible. Las nuevas teorías seguían siendo instrumentos eficaces con enorme poder predictivo, pero que, no nos proporcionaban bosquejos, descripciones o esquemas que sirvieran de modelo sensible y global, de acuerdo con el sentido común para imaginarnos la naturaleza.

Estas nuevas teorías son conocidas por el hombre de la calle, por su nombre, sus manifestaciones y, sobre todo, por sus aplicaciones tecnológicas, que han transformado la vida cotidiana de los ciudadanos desde hace tres siglos. Pero el lenguaje de los científicos, ni los fundamentos de esta ciencia no ha alcanzado a la ciudadanía, aunque si han llegado sus consecuciones y su validez fundamental demostrada a través de sus aplicaciones a la tecnología. Pensemos lo que se logró tras el descubrimiento de las ondas: la radio, la televisión o el GPS o tras el descubrimiento del fenómeno radiactivo: tratamientos oncológicos, reactores nucleare para producir electricidad, etc.

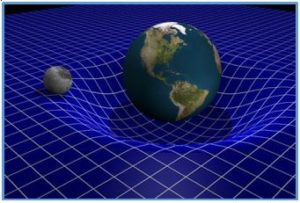

Pero el lenguaje de esta ciencia no es adecuado para comunicarse con la sociedad en general porque, para realizar esos descubrimientos científicos, ha sido necesario, entre otras cosas, superar las tres dimensiones espaciales, trabajar en un mundo en el que el espacio y el tiempo están relacionados, construir aceleradores de partículas enormes, elucubrar con partículas elementales, que se comportan como ondas y, todo eso, expresado muchas veces en un lenguaje matemático abstracto, alejado del mundo sensorial como son las geometrías no euclidianas, las matrices o el cálculo tensorial.

En suma ¿cómo puede el hombre de la calle integrar en su mundo mecanicista los elementos de un mundo que no tiene que ver con el suyo? En el nuevo esquema científico ni los cuerpos materiales serán materiales en el sentido tradicional, ni el espacio (no euclidiano) en que se movían los objetos será su espacio ordinario y en el que, además, el idioma que se utilizaba en cada uno de los mundos es diferente era diferente.

Al paquete de dificultades técnicas que suponía adoptar la nueva teoría científica que modificaría la visión mecanicista del mundo se debe añadir otro obstáculo derivado de la forma en que los seres humanos jerarquizamos nuestro conocimiento, cuya estructura radica en que las personas poseemos ciertas creencias previas compartidas sobre cómo es y cómo funciona el mundo. Estas creencias previas a la aceptación de un modelo de mundo son suposiciones no racionales y las podemos tener de nacimiento o haberlas adquirido, mediante nuestra experiencia personal, por nuestra cultura, o por la cultura de la sociedad. Estas creencias previas de serie están asentadas en la mente humana y son responsables de ciertas conjeturas físicas, (reacciones ante diferente fenómenos o situaciones) de que, aunque pueden ser falsas, han resultado eficaces para la propia evolución de la especie.

Tenemos compartidas las ideas de peso de los cuerpos, de las causas de algunos fenómenos físicos, de la existencia de fuerzas atractivas y repulsivas a distancia, de cómo se clasifican los seres vivos, que, aunque no siempre se correspondan con la realidad de las cosas.

A.J. Greimas, (1917-1992) en su obra Del sentido II. Ensayos Semióticos expone una distinción importante entre dos tipos de apartados en que los seres humanos organizamos y jerarquizamos nuestro conocimiento del mundo. Por una parte, está el saber racional, que es utilizado en el discurso científico y por otra parte, una forma de conocimiento que lleva a creer e incluso a actuar casi automáticamente, sin pensar; esta forma de conocimiento ha sido relegada, si no obviada, durante mucho tiempo en diversos campos de la ciencia. Si estas creencias y aptitudes las tiene el individuo desde el nacimiento serían casi instintivas y, si son adquiridas por la educación, serían capacidades entrenadas semejantes a las que adquieren los tenistas y golfistas, pianistas otros profesionales.

Esto último tipo de conocimiento, desde los años setenta del siglo pasado, dentro del campo de la inteligencia artificial (que parte de la computación y las matemáticas), se viene utilizando de forma regulas a través de los que se conoce como teoría de las funciones de creencia (theory of belief functions).

Estos conocimientos adquiridos al margen de la ciencia establecida oficialmente, e incluso al margen del conocimiento racional, nos proporcionan una economía computacional que nos permite tomar decisiones en escenarios cambiantes que necesitan respuestas rápidas y eficaces. Como en la fábula que el conejo se escapa de la persecución de dos perros sin pararse a discernir si eran galgos o podencos

Esta separación mental entre lo que sabemos científicamente y lo que creemos o aceptamos, es un factor que dificulta la asimilación psicológica de las teorías por diferentes personas y generaciones. En este sentido parecía expresarse M. Planck (1858-1947) cuando le preguntaban sobre cómo se había impuesto su teoría cuántica de la materia en el mundo de la ciencia y respondía:

Una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente y (son sustituidos por) una nueva generación familiarizada desde el principio con la (nueva) verdad.

Además, han realizado experimentos con estudiantes, que han cursado estudios universitarios de física y han recibido explicaciones científicas, por ejemplo, sobre peso, la masa, las trayectorias de los cuerpos o la trayectoria y el movimiento del electrón en una cámara de niebla, pero las explicaciones de los fenómenos que ellos daban fuera del aula no tenían nada que ver con las explicaciones de clase. Utilizaban una física coloquial psicológica, popular y espontánea, casi aristotélica.